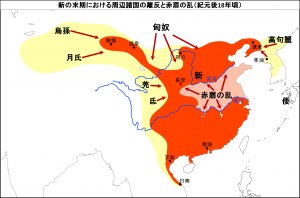

王莽による新の建国と周辺諸国の離反と赤眉の乱による帝国の支配領域の衰退と縮小のあり方

前回書いたように、前漢においては、第7代皇帝である武帝による治世の時代に、匈奴の討伐や西域への進出といった大規模な領土と支配領域の拡大が進められていったと考えられることになります。

そして、

こうした第7代武帝とその後の第9代宣帝の時代において最盛期を迎えた漢帝国は、その後、王莽による帝位の簒奪と新の建国によって、いったん断絶してしまうことになるのですが、

それでは、

こうした前漢末期から新の時代にかけての漢帝国の混乱期においては、武帝や宣帝の時代において築かれた帝国の支配領域は具体的にどのような範囲にまで縮小し、

帝国の勢力はどれほどまでに衰退してしまうことになったと考えられることになるのでしょうか?

前漢の衰退と成帝の外戚である王莽による帝位の簒奪と新の建国

冒頭でも述べた通り、

前漢は、第7代武帝とその後の第9代宣帝の時代において最盛期を迎え、その領土の範囲は、西はタリム盆地を越えて現在のタジキスタンやアフガニスタンまで通じる中央アジアのパミール高原にまで及び、

南はベトナムの北部から、東は朝鮮半島の北半までもが漢帝国の支配領域のうちへと組み込まれていたと考えられることになるのですが、

それまでの中国史上最大の版図を誇ったこうした前漢の大帝国は、その後、皇帝の母方の親族である外戚(がいせき)や、宮中に仕える宦官(かんがん)たちが過度に政治へと干渉することによって内紛と政治闘争を繰り広げていくなかで徐々に衰退の道へと向かっていくことになります。

前漢を滅亡へと追いやった張本人である王莽(おうもう)も、もともとは、前漢の第12代皇帝である成帝(せいてい)の母であった王政君の甥にあたる血筋に位置づけられる人物であり、

成帝の即位によって皇帝の外戚となった王氏の一族が、大将軍や大司馬といった高位の官職を次々に独占して権勢を高めていく中で、王莽は、皇帝の政務を直接補佐する摂政の地位から、さらには、実質的に皇帝と同等の権力を振るうことができる摂皇帝そして仮皇帝の地位にまで上り詰めていくことになり、

最終的に、

紀元後8年、王莽は、前漢最後の皇帝であった第14代平帝の皇太子であった劉嬰(りゅうえい)から禅譲を受けることによって、自ら皇帝として即位して新を建国し、

こうした王莽による帝位の簒奪と、新の建国によって、ついに前漢は滅亡の日を迎えてしまうことになるのです。

王莽の失政による周辺諸国の離反と赤眉の乱による新の滅亡

そして、

新たに皇帝として即位して、自分が思うがままに政治を動かせるようになった王莽は、自らが教養として深く通じていた儒教の教義に従った政治改革へと乗り出し、

すべての土地を国有化することによって、すべての人民が田畑を共同で耕作して平等に富を分かち合う儒教における理想社会の実現を目指していくことになるのですが、

その際に、政治体制や官僚制度、さらには、貨幣の発行のあり方などについても古典にのっとって天下り式に次々と改変していくことによって、政治や経済に混乱がもたらされてしまうことになります。

さらには、

対外政策においても、それまで「王」の称号を与え、互恵的な通商関係を営むことによって互いに友好的な関係を築いてきた周辺諸国の異民族たちに対して、

「天に二日無く民に二王無し」という儒教の教義に従って、高圧的な態度でのぞみ、一方的に彼らの地位を「王」から「侯」へと格下げすることなどによって冷遇してしまうことなどによって、

すぐに国の内外において王莽に対する不満と敵意が噴出していくことになります。

そして、

こうした国の内外における政治的混乱から、

北方においては、武帝による討伐を受けてからおよそ百年の時を経て勢力を盛り返しつつあった匈奴が黄河を越えて帝国の北辺の領土を削り取っていくと、それに呼応して、帝国の支配力が及ばなくなった西域諸国も次々に離反していくことになり、

東方の朝鮮半島においても、それまで漢帝国に服属していた高句麗(紀元前37年~紀元後668年)が離反し、

さらには、朝鮮半島に置かれていた楽浪郡・真番郡・臨屯郡・玄菟郡という漢四郡のうちの最後まで残っていた拠点である楽浪郡(らくろうぐん)までもが、

楽浪郡太守を自称していた漢人の土着の豪族であった王調(おうちょう)のもと、帝国の支配下から離脱して独立国家を樹立し、反乱勢力へと転じていくことになります。

そして、

こうした周辺諸国の異民族たちの襲来と離反に対応するために、討伐軍を次々と動員したことによる軍事費の増大によって、農民に重税が課されるようになると、

それまでの新の建国当初からの王莽による復古主義的な政治改革の強要による政治的・経済的混乱によってすでに疲弊しきった状態にあった農民たちは、ついに一連の悪政に耐え兼ねて反乱を起こすに至ることになり、

紀元後18年に起きた赤眉の乱を中心とする大規模な農民反乱と、それに呼応して兵を挙げたのちに光武帝として後漢の初代皇帝となる劉秀(りゅうしゅう)などの軍勢によって追い詰められた王莽は混乱の中で敗死し、

紀元後23年、王莽が築き上げた新の帝国は、建国からわずか15年の短さにして滅亡の時を迎えてしまうことになるのです。

・・・

以上のように、

第7代武帝とその後の第9代宣帝の時代において最盛期を迎えた前漢は、その後、皇帝の外戚となった一族や、宮中に仕える宦官たちによる権力闘争の中で疲弊し、衰退の道を歩んでいくことになり、

第12代皇帝である成帝の外戚であった王莽が、前漢最後の皇太子であった劉嬰から禅譲を受けて新を建国することによって滅亡してしまうことになります。

そして、

こうした王莽の治世においては、儒教の教義のみに基づき、現実の国内情勢や対外情勢を無視した復古主義的な無謀な政治改革が進められていくことによって、

対外的には、北方における匈奴や、西域諸国、さらには、東方における高句麗といった周辺諸国や異民族の離反を招き、

国内においては、黄河と長江の間に位置する帝国の中心地域においても赤眉の乱などの大規模な農民反乱が続発することによって、

新の帝国は、その末期においては、国境線はすべての方面において崩壊し、国内においても帝国の中心部での反乱によって首都が脅かされ続けるという帝国全体が瓦解寸前の風前の灯火の状態にあったと考えられることになります。

そして、

こうした王莽による帝位の簒奪と新の建国によってもたらされた漢王朝の断絶と帝国の混乱期は、

簒奪者であった王莽を追い詰め、農民反乱を鎮める立役者となった光武帝によって再び漢王朝が復興されることによって収束を迎えることになるのです。

・・・

次回記事:前漢と後漢の時代の中国の最大版図の大きさの比較、光武帝による漢王朝の復興と班超による西域諸都市の制圧

前回記事:秦と漢の最大版図の大きさの比較と武帝による匈奴討伐と西域への領土拡大、秦と漢帝国はどちらの方が大きかったのか?②

「世界史」のカテゴリーへ